1492년 이탈리아 제노바 출신의 탐험가이자 항해가인 크리스토퍼 콜럼버스(Christopher Columbus)가 스페인 왕실의 후원을 받아 서쪽 항로 개척에 나섰다가, 신대륙을 발견했다. 이 사건으로 인해 세계는 구세계와 신세계로 크게 나뉘어졌다. 하지만 와인의 세계에서 구대륙과 신대륙을 나눈 사건은 이보다 훨씬 뒤인 산업혁명 시기와 관련이 있다.

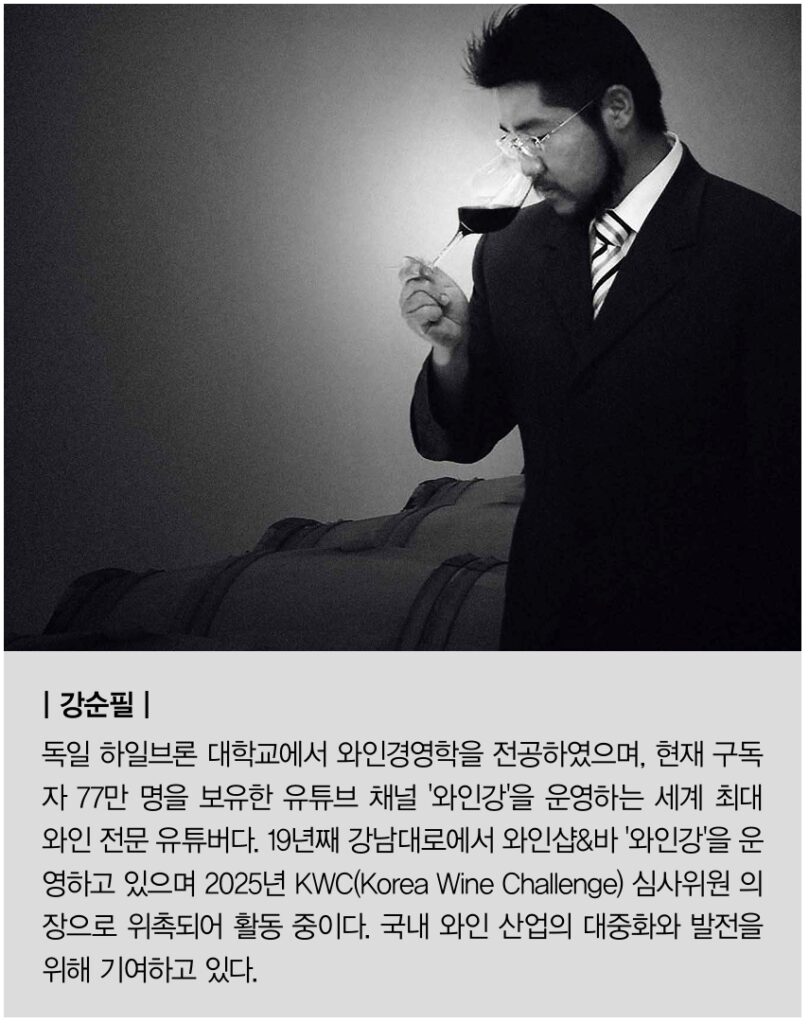

글 강순필 사진 위키피디아, 강순필 제공

***

증기기관의 발달, 산업혁명 시작되다.

오늘날 와인의 세계는 크게 유럽을 중심으로 한 구세계 와인과 미국, 칠레, 호주 등을 중심으로 한 신세계 와인으로 나뉜다. 하지만 일반 지리학에서 이야기하는 것과 달리 와인학에서 구세계와 신세계를 나누는 이면에는 조금 더 복잡한 사연들이 얽혀있다. 1712년 영국의 토머스 뉴커먼(Thomas Newcome)은 증기 기관을 처음으로 발명했다. 그 이후 1760년부터 1840년 까지 약 100년의 시간을 산업혁명 시기라고 이야기 한다. 인류에 큰 변화가 일어난 것이다.

제임스 와트

예를 들어 그 이전에는 농업 또는 가내수공업 형태의 산업이었다면, 기술의 혁신으로 기계화가 시작된 것이다. 이에 따라 도시에는 대규모 설비를 갖춘 공장들이 생기기 시작 했다. 1769년 영국의 제임스 와트는 토머스 뉴커먼의 증기기관을 개량해 증기 펌프를 개발했고, 이후 영국에서는 증기기관을 자동차에 적용시켰으며 1824년에는 세계 최초의 증기기관열차인 로코모션호가 등장했다.

산업혁명 이전에는 항해를 해도 엔진이 없는 범섬을 이용했는데, 산업혁명 이후 증기기관을 이용한 배를 타거나 철도를 이용하면서 대륙간에 훨씬 쉽게 이동할 수 있게 되었다. 따라서 인구의 이동량은 물론 교역량도 폭발적으로 늘어났다.

미국 진드기 필록세라, 유럽의 포도밭을 초토화 시키다.

증기선을 타고 미국에서 유럽에 들어온 포도나무들이, 유럽 종들을 모두 죽이기 시작했다. 미국 포도 종안에 함께 딸려 들어 왔던 포도나무 뿌리 진딧물인 필록세라 때문이었다. 와인을 한다고 하면 한번쯤은 들어봤을 이 무시무시한 이름인 필록세라는 사실 진드기 종류의 벌레 이름인데 북미 동부가 원산지로 포도나무 뿌리와 잎을 먹고 산다. 미국의 포도나무들은 이 벌레에 내성을 가지고 있어서 문제가 없었는데, 유럽의 포도나무들은 피할 수 없었다. 식물은 뿌리에서 영양분을 끌어 올려야 하는데, 필록세라 때문에 포도나무로 가는 영양분과 물의 흐름이 차단된 것이다. 갑자기 유럽의 포도원들은 매우 빠른 속도로 황폐화되기 시작했다. 1840년까지 거의 산업혁명의 시대로 기계화가 이루어 졌지만, 시골에서 포도원 농사를 짓고 있던 많은 농부들은 속수무책으로 당할 수 밖에 없는 상황이었다.

포도를 재배하고 와인을 양조하는 기술 밖에는 아무것도 몰랐던 농부들이 어떤 선택을 할 수 있었을까?

당시 증기기관의 발달로 대륙간 이동량이 많아졌다는 것을 기억해보자. 유럽에서 필록세라의 피해를 입은 많은 농부들은 자신의 고향 기후와 비슷한 다른 대륙으로 이주를 결심하게 된다. 따라서 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 태양이 강하고 더운 지역에 속한 사람들은 칠레나 미국 또는 호주 같은 곳으로 이주를 했고, 반면에 독일 같이 서늘한 기후에 있던 사람들은 기후가 비슷한 캐나다로 이주를 하게 된 것이다. 지금도 캐나다에서 독일계 후손들이 와이너리를 많이 운영하면서 아이스 와인을 많이 생산하고 있는 것을 볼 수 있다. 1850년대 필록세라의 출현으로 인해 많은 농부들이 신세계로 이동한 사건이 와인 세계의 신세계를 만들 것이다.

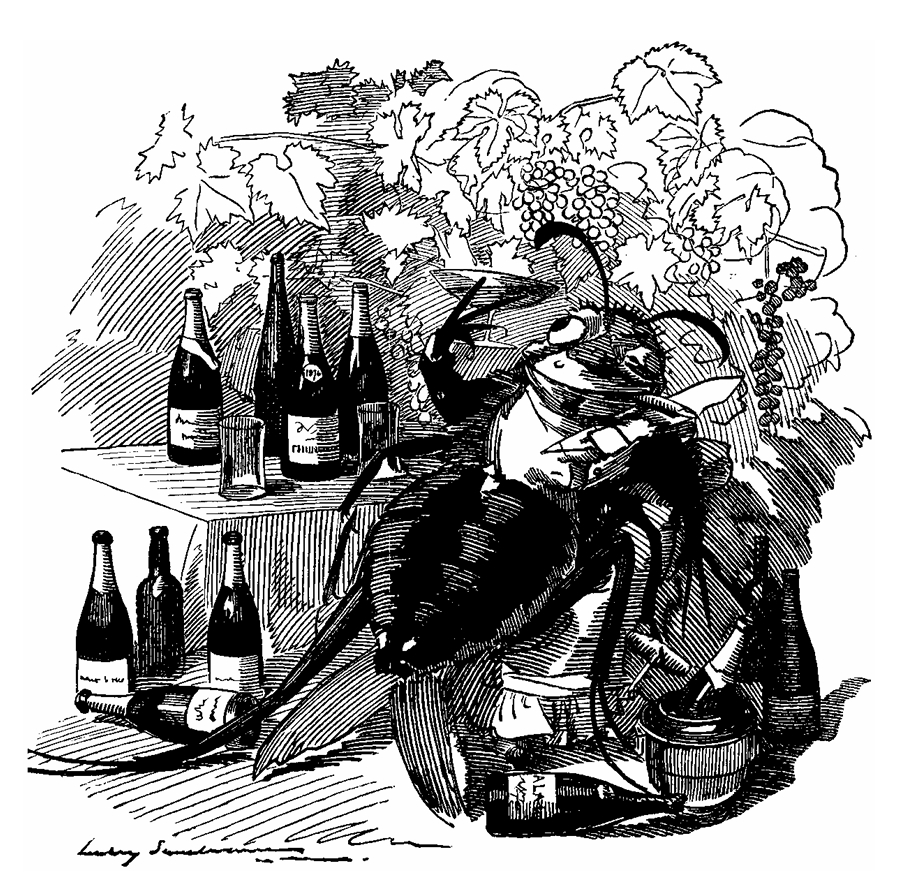

1890년 9월 6일 펀치 삽화 만화

” 진정한 미식가인 필록세라는 최고의 포도원을 찾아내 최고의 와인에 집착한다. “

체계적이고 과학적인 접근 방법

필록세라의 출현은 와인 세계의 크나큰 재앙으로 여겨지는 것이 사실이다. 하지만 한편으로 필록세라에 고마워해야 할 것도 같다. 필록세라로 인해 너무나 많은 농부들이 다른 대륙으로 이주를 하면서 국가적 차원의 문제로 대두되었다. 그 때서야 유럽에서는 하나 둘씩 와인 연구소가 생기기 시작했고 와인 관련 학교도 생기기 시작했다. 내가 독일에서 공부 할 때, 약 6개월간 일했던 LVWO도 1886년 뷔르템베르크 주의 국립와인학교로 시작한 것이다.

그렇다면 어떻게 필록세라를 이겨낼 수 있었을까? 미국의 포도나무들은 이미 필록세라에 내성이 있었다. 반면에 유럽의 품종들은 내성이 없어 모두 죽어버릴 수 밖에 없었다. 그렇다면 미국 종의 포도나무는 뿌리만 남겨두고 그 위에 유럽 종을 접붙이기를 하면 어떻게 될까? 초기에 농부들은 그러다가 포도에서 미국 포도의 맛이 나면 어떻게 하나 하는 걱정에 심하게 반대를 하기도 했다. 하지만 연구에 연구를 거듭하다 보니, 땅 밑에 뿌리는 영양분을 끌어올려줄 뿐 유럽 종의 맛에는 문제가 없다는 것을 알게되었다.

LVWO 근무시절의 저자

LVWO 근무시절의 저자

뿌리를 접붙인 포도나무

대표적인 비티스 비니페라인 까베르네 소비뇽

전 세계로 퍼진 비티스 비니페라

자, 이제 신세계로 넘어간 유럽의 이주민들을 생각해보자. 천년 넘게 자손 대대로 포도를 재배해 와인을 만들던 기술자들이 신세계로 넘어갔으니, 신세계에서 의 와인 산업은 급속도로 성장하게 된다. 유럽에서 와인을 생산하던 농부들은 자신에게 익숙한 포도 품종을 심어야 쉽게 농사를 지을 수 있었다. 그래서 이들은 자신들이 재배하던 품종들인 비티스 비니페라 품종들을 가지고 이동하게 된다.

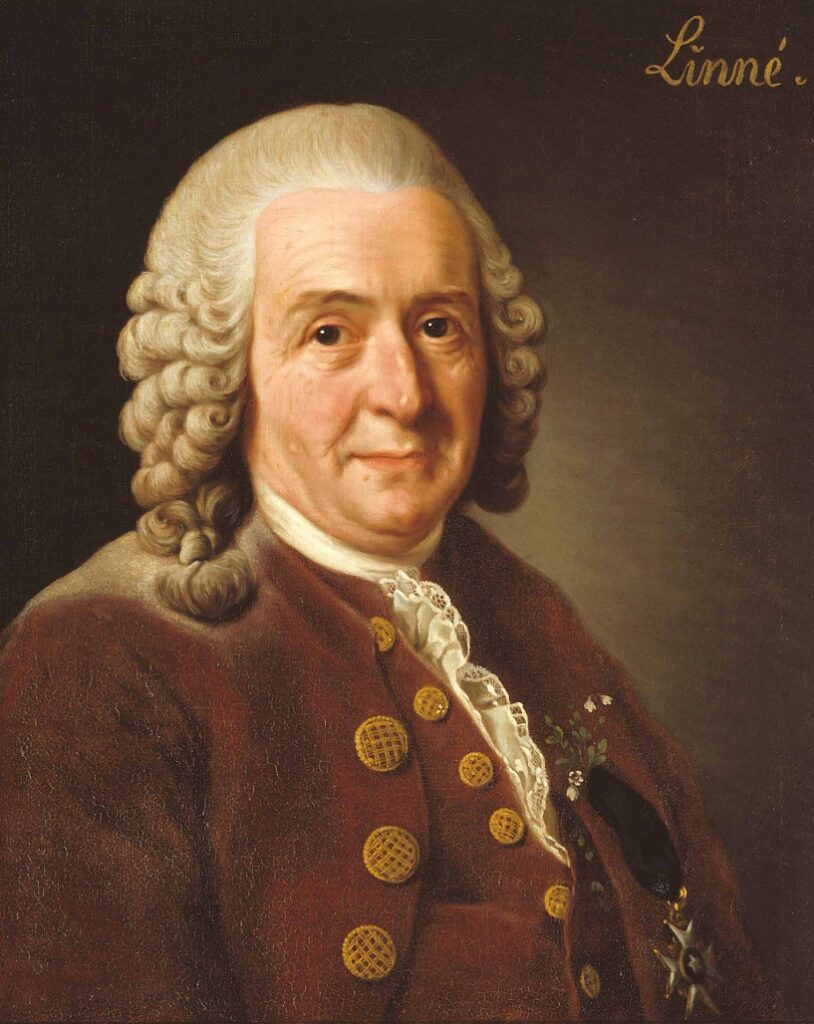

칼 폰 린네

여기서 잠깐, 비티스 비니페라는 무슨 뜻인가? 1735년 스웨덴의 생물학자인 칼 폰 린네는 모든 동식물을 학명으로 분리했다. 종명과 속명을 통해 이명법으로 학명을 나눴는데, 비티스라는 포도나무 속에는 유럽 군이 있고, 미국 군이 있고, 아시아 군도 있다. 미국 군 과 아시아 군은 여러가지 종들이 있는데, 반면에 유럽 군에 속하는 종은 비티스 비니페라 한 가지뿐이다.

물론 그 밑에는 여러 품종들이 있고, 대다수 우리가 잘 알고 있는 까베르네 소비뇽, 메를로, 피노 누아, 샤르도네, 리슬링 등이 비티스 비니페라에 해당한다. 똑같은 품종을 재배해야 했기에 비티스 비니페라가 잘 자랄 수 있는 지역으로 이주했던 것. 까베르네 소비뇽이나 메를로, 그리고 샤르도네 같은 품종들은 어디서나 잘 자라는 반면 리슬링의 경우 매우 민감한 품종이라 조금 어려웠다. 자, 이제 전 세계에 퍼진 품종들이 비티스 비니페라, 즉 유럽의 포도라고 생각하면 될 것이다.

산업혁명으로 인해, 필록세라 피해를 입은 유럽의 포도 생산자들이 비티스 비니페라를 들고 자신의 고향과 기후 조건이 가장 비슷한 신세계의 나라들로 이주하면서, 그 땅의 떼루아와 비티스 비니페라가 잘 만나 비약적인 성장을 하게 되었고, 산업혁명으로 야기된 일련의 사건들이 오늘날 와인 세계의 지형을 만들었다.

![[와인 아로마 사전] 프롤로그: 와인 향의 비밀, 분자에 답이 있다](https://winereview.co.kr/wp-content/uploads/2025/09/062-04-218x150.png)