와인 업계에 소믈리에로 갓 발을 들였던 2007년 무렵, 소믈리에 모임에서 블라인드 테이스팅을 하던 때가 떠오른다. 당시 분위기는 지금과는 사뭇 달랐다. 한 선배 소믈리에가 잔을 스월링하고는 나지막이 콜 한다.

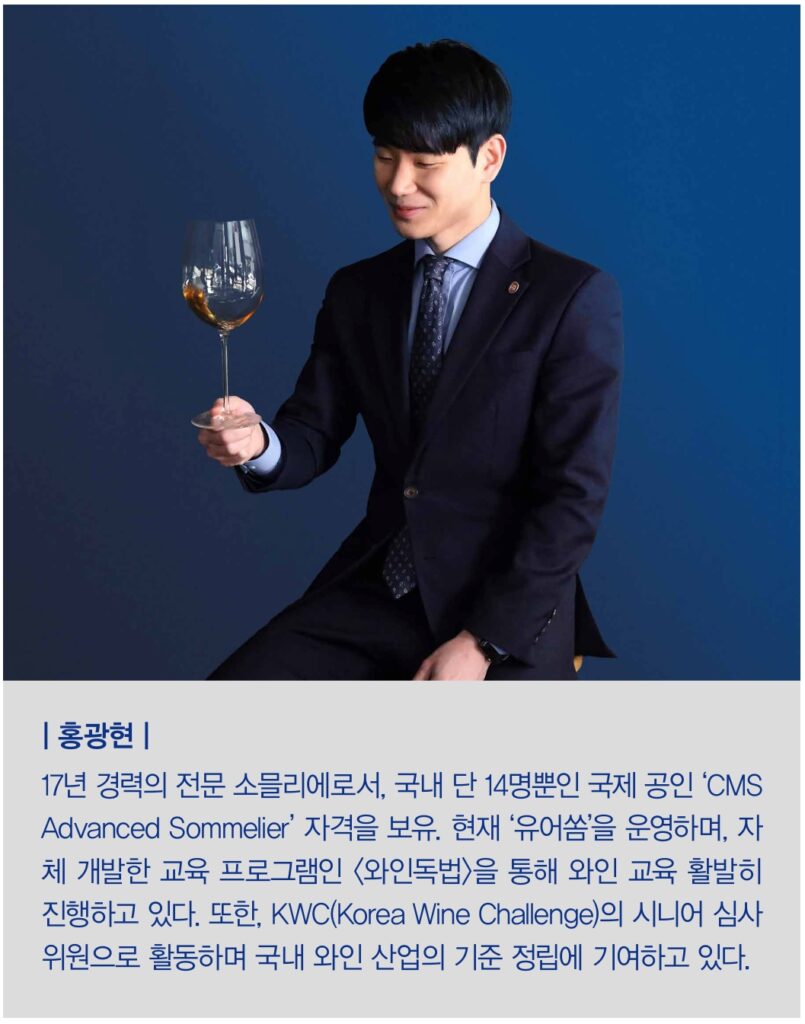

글 홍광현 사진 i-stock

***

“음… 이 와인은 칠레, 까베르네 소비뇽, 2001년 빈 티지.”

블라인드 테이스팅의 콜은 지금과 똑같이 품종, 지역, 빈티지를 맞추는 것이었지만, 결정적인 차이가 있었다. 콜 한 것의 근거를 누구도 명확히 말하지 않았고, 또 물어서도 안 되는 분위기였다. 만약 누군가 “왜 그렇게 생각하시죠?”라고 묻는다면, 그건 당시 분위기로는 매우 적절하지 않은 물음이었으며, 선배에 대한 도전처럼 여겨지기도 했었다.

왜 그랬을까? 돌이켜보면 당시 우리의 접근법은 논리적이지 않았다. 와인은 분명 ‘논리적인 술’임에도 불구하고, 우리는 저마다의 경험과 어렴풋한 감각에만 의존해 정답을 추론했다. 근거가 빈약했기에 “왜?”라는 질문은 공허했고, 그 누군가에게는 공격처럼 느껴지기도 했었을 것이다.

모든 것이 바뀐 것은 CMS(Court of Master Sommeliers)를 접하면서부터다. 소믈리에를 위한 이 전문 자격 과정은 이론과 서비스, 그리고 블라인드 테이스팅 능력을 엄격하게 평가한다. 이 시험을 준비하며 나는 처음으로 ‘연역적 테이스팅(Deductive Tasting)’이라는 세계를 만났다. 향과 맛의 단서 하나하나를 근거로 논리적인 추론을 통해 정답에 접근하는 방식이었다. 나의 테이스팅은 이때 비로소 ‘감’의 영역에서 ‘논리’의 영역으로 완전히 넘어왔다.

그리고 그 논리의 가장 근원적인 뿌리에 바로 ‘아로마 화합물’이 있었다. “왜 이 와인에서 피망 향이 나는가?”라는 질문에 “까베르네 소비뇽이니까요”가 아니라, “서늘한 기후에서 재배되어 ‘IBMP(2-methoxy-3-isobutylpyrazine)’라는 피라진 계열 화합물이 충분히 남아있기 때문입니다”라고 답할 수 있게 된 것이다. 물론 이는 전문가 사이의 언어일 뿐, 일반 소비자와 소통하는 방식은 아니니 오해는 없기를 바란다.

아로마, 와인 향의 나침반

이번에 새롭게 시작하는 [와인 아로마 사전]은 바로 이 “왜?” 라는 질문에 답을 찾아가는 여정이다. 와인 잔 속에 숨어있는 미지의 언어, ‘아로마 화합물’의 세계를 탐험하며 우리의 감각을 논리로 무장시키는 지적 즐거움을 함께 나누고자 한다. 이 여정의 끝에서 우리는 와인을 더욱 섬세하게 느끼고, 정확하게 표현하며, 온전히 즐기는 새로운 차원의 즐거움을 발견하게 될 것이다.

앞으로의 탐험을 위해 먼저 큰 지도를 펼쳐보자. 와인의 향을 기원과 발현 시점에 따라 나누는 ‘1차, 2차, 3차 아로마’의 개념은 우리의 가장 중요한 나침반이 될 것이다. 하지만 이 지도를 제대로 읽기 위해선, 먼저 용어에 대한 약속이 필요하다. 이 개념은 학술적 정의와 실제 테이스팅 현장에서의 관점 사이에 미묘한 차이가 존재하기 때문이다.

학계에서는 향의 ‘생성 원인’을 기준으로 아로마를 엄격하게 구분한다. 1차 향은 오직 포도 품종 자체에서 유래하는 향 만을 지칭한다. 테르펜, 피라진 등이 대표적이다. 2차 향은 효모와 박테리아의 작용을 통해 생성되는 모든 향을 포함한다. 발효와 젖산 발효 과정에서 만들어지는 에스테르, 디아세틸같은 화합물들이다. 그리고 3차 향은 오크통이나 병에서의 숙성 과정에서 나타나는 향을 말한다. 이 분류는 각 화합물이 어디서 왔는지 추적하는 데 매우 정확하고 유용하다.

테이스팅이라는 렌즈

하지만 와인 잔을 앞에 둔 테이스터의 관점은 조금 다르다. 우리의 목표는 향의 기원을 학술적으로 분석하는 것을 넘어, 와인의 현재 상태와 캐릭터를 직관적으로 파악하는 데 있다. 어린 와인에서 느껴지는 생생한 과일 향이 포도 자체에서 온 것인지 발효 중에 생긴 것인지를 구분하는 것은 테이스팅 현장에서 큰 의미가 없을 수 있다. 두 향 모두 와인의 ‘젊음’과 ‘생동감’ 이라는 하나의 그림을 그리기 때문이다.

따라서 [와인 아로마 사전]에서는 보다 실용적이고 테이스팅 중심적인 관점을 채택하고자 한다. 1차 향(Primary Aroma)은 ‘포도에서 유래하거나 발효 과정에 서 방출되어, 영(Young) 한 와인의 캐릭터를 형성하는 모든 향’으로 정의한다. 여기에는 포도 품종의 개성을 드러내는 자몽(3MH), 흑후추(Rotundone) 향 뿐만 아니라, 발효가 주는 생생한 바나나(Isoamyl acetate)와 사과(Ethyl hexanoate) 향까지 모두 포함된다

2차 향(Secondary Aroma)은 ‘알코올 발효가 끝난 후, 와인메이커의 의도적인 선택을 통해 형성되는 향’이다. 젖산 발효(MLF)가 주는 버터리함과 오크 숙성이 부여하는 바닐라, 코코넛 풍미가 여기에 속한다. 디아세틸(Diacetyl), 바닐린(Vanillin), 오크 락톤(Oak lactone) 같은 화합물들이 대표적이다.

마지막으로 3차 향(Tertiary Aroma)은 ‘오직 장기적인 병 숙성을 통해서만 발현되는, 숙성된 향’을 말한다. 잘 숙성된 와인의 트러플(DMS: dimethyl sulfide), 꿀 (Phenylacetaldehyde), 그리고 버섯이나 젖은 흙과 같은 깊고 오묘한 ‘부케(Bouquet)’가 바로 시간만이 빚을 수 있는 예술이다.

이처럼 우리는 ‘테이스팅’이라는 렌즈를 통해 향의 지도를 명확히 함으로써, 앞으로 만나볼 복잡한 화합물들이 실제 와인 잔 안에서 어떻게 우리에게 말을 거는지 더욱 직관적으로 이해할 수 있을 것이다.

아로마의 비밀, 분자

[와인 아로마 사전]은 이 거대한 향의 지도를 따라, 각 아로마를 구성하는 핵심 분자들을 하나씩 만나보는 여정이 될 것이다. 이 연재가 언제 끝날지는 알 수 없다. 와인의 세계만큼이나 분자의 세계는 넓고 깊기 때문이다.

우리는 앞으로 포도의 혈통을 말해주는 테르펜(Terpenes)과 노리소프레노이드(Norisoprenoids), 품종의 개성을 결정짓는 피라진(Pyrazines)과 티올(Thiols), 발효가 낳은 마법 같은 과일 향을 내는 에스테르(Esters), 양조가의 철학이 담긴 락톤(Lactones)과 페놀(Phenols), 그리고 시간이 완성하는 신비로운 향을 내는 푸란(Furans)과 알데하이드(Aldehydes) 등 다양한 향기 그룹을 탐험해 나갈 것이다.

아로마 화합물의 이름을 아는 것은 단순히 지식을 뽐내기 위함이 아니다. 시라의 후추 향을 맡았을 때 ‘로툰돈(Rotundone)’을 떠올릴 수 있다면, 우리는 그 향을 더욱 명확히 인지하고 그 와인의 특징을 한층 깊이 이해하게 된다. 그것은 막연했 던 감각에 이름을 붙여주는 명쾌한 즐거움이다.

이제 와인 아로마의 지도가 그려졌다. 다음 글부터는 이 지도 위에서 첫 번째 목적지를 향한 탐험을 본격적으로 시작 하겠다. 과연 어떤 향기 분자가 우리의 첫 번째 주인공이 되어 와인 잔 속 비밀의 문을 열어줄까? 독자 여러분과 함께할 향기로운 여정을 기대한다.

***

![[알아두면 쓸데 있는 와인 상식] 산업혁명, 와인 세계의 지형을 바꾸다.](https://winereview.co.kr/wp-content/uploads/2025/09/058-01-218x150.jpeg)